1本100円のサインペンに込められた「宇宙規模」の知られざるストーリー

シンプルな軸、特徴的なクリップ、ベージュ色の尾栓。誰もが一度は目にしたことのある筆記具、サインペン。宛名書きやスケッチなど、様々な日常場面で使われている、いわば、ごく普通のペンだ。

そこには、日本からアメリカ、そして宇宙へと至る、知られざるストーリーがあることをご存知だろうか。

世界初の「サインペン」

白黒テレビが普及し始め、洗濯機・冷蔵庫とともに「三種の神器」と呼ばれた1950年代。当時、一般に筆記具といえば、鉛筆や筆、万年筆、ボールペン、油性ペンなどであった。油性ペンは、宛名書きにも使われたが、紙に筆記すると、にじみや裏写りが起こってしまう。

封書やハガキに使える、ちょうど良いペンはないものか──そこに、新たな需要を見出したのが、ぺんてる株式会社(当時の社名は大日本文具株式会社)だった。

新しい水性染料インキ、それにふさわしい、中綿とペン先の開発。3年間にわたる研究の末、1963年、それはついに完成する。紙に書きやすく、にじみや裏写りもないペン。世界初の中綿式水性ペン「サインペン」の誕生である。

現在、一般名詞として用いられている「サインペン」。実は、これはもともと、商品名だったのだ。

「これは、売れるに違いない」

新商品を世に送り出す立場の誰もが、そう信じ、願っている。だが、その想いは、必ずしも報われるとは限らない。

まったく新しい筆記具に対して、世間の反応は、冷めたものだった。

伝統的に、日本では本人確認の際、署名よりも印章を重んじることから、「サイン」に対するなじみが薄かったというのも一因だろう。

ペンを片手に、さらさらと流麗にサインを綴る。そんな使い方は、当時の日本では受け入れられなかった。

24ダースのペンを発注した男

アメリカに渡るやいなや、サインペンはたちまち評判となり、全米の話題を独占して大ヒット、まさに「This is a pen」──という夢物語を、彼らが思い描いていたかどうかは定かではないが、残念ながら、現実はそう甘くはなかった。

シカゴで開催された、文具国際見本市。出展を決めた社長の意気込みとは裏腹に、サインペンのブースは、閑散としたものだった。初めての出展、まして、不慣れな海外である。そうやすやすと、商談を進められるはずもない。せっかく持ち込んだサインペンも、行き場はなく、山積みのままだった。

このまま、なんの成果も得られずに、引き上げるしかないのだろうか。もはや、打つ手はないという状況で、彼らは最後に、自分たちにできるだけのことをした。

ブースに立ち寄る人々に、無料でサインペンを配り始めたのだ。

この行動は、それなりに周囲の関心を集めた。それまで素通りされていたサインペンのブースに、足を止める人々が現れだした。その中の一人に、ピエール・サリンジャーという男がいた。彼はほかの人々に交じって、日本からやってきた見慣れぬペンを受け取った。

幸いにも、このときのペンは、ごみ箱送りにされることなく、彼の手に留まった。そして、職場へと持ち込まれることになる。

職場では、ピエールの上役にあたる人物が、選ばれし者のみに許された椅子に長身を預け、次から次へと、書類を捌いていた。彼は地位ある人間であり、そのサインを求める書類が、途切れることはなかった。

この人物の、とある行動こそが、運命の分岐点であった。きっかけは、きっと、些細なことだったのだろう。サインすべき書類を前に、たまたま、ペンのインキが切れたのか、それとも、知人の使っている見慣れぬペンが、ふと、気になったのかもしれない。

いずれにしても、彼は傍らの人間に問うた。

「ペンを貸してくれないか」

問われた相手、ピエールは、先日の見本市で、日本のメーカーからもらったペンを、まだ持っていた。

「これをどうぞ」

差し出された見慣れぬペンを、長身の男はしげしげと眺めた。万年筆に比べると、ボディはだいぶ軽く、シンプルだ。キャップを開けると、細いペン先が現れた。

彼は、何気なく、紙にペンを走らせた。そして、次の瞬間、感嘆した。

「実に書きやすいペンだ」

ペン先は、かすかな擦過音を立てながら、紙面をなめらかに滑った。ほとんど、力を入れる必要はなかった。太すぎず、細すぎず、絶妙な線幅で、思い通りの曲線を描いた。

自ら書き上げたサインを、彼は、初めて見るもののように見つめた。

「こんなペンは、見たことがない。どこのメーカーのものだ? 早速、取り寄せてくれ」

「何本ほど必要でしょうか」

「そうだな。とりあえず、24ダース(288本)もあれば良いだろう」

彼らの交わしたやり取りは、おおよそ、このようなものだったのではないだろうか。

何ということはない、職場で事務用品を発注したというだけの、こんなエピソードが、なぜ50年以上経った今も伝わっているのかと、あなたは疑問に思うかもしれない。端的に言うと、それは、発注した男の立場に関係している。

長身の男の名は、リンドン・ジョンソン。 彼の職場は、ホワイトハウス。

大統領報道官ピエール・サリンジャーに、ペンを貸すよう頼める立場にある、その職務は、第36代アメリカ合衆国大統領であった。

いつの世も、ジャーナリストは、人々の関心を呼びそうな話を求めている。たとえば、大統領が、日本からやってきたペンを気に入って、24ダースも発注した──というような。

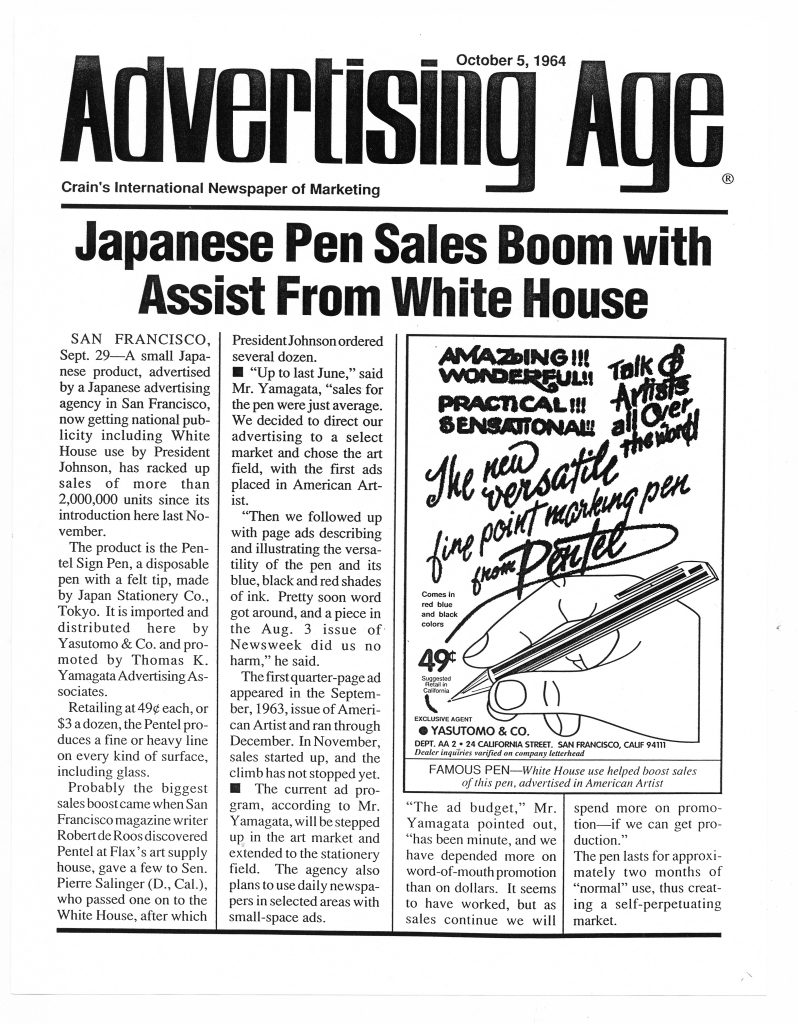

Newsweek誌、TIME誌をはじめとするメディアが、これをこぞって報道。サインペンの存在は、瞬く間に、全米に知られるところとなった。アメリカでの売り上げは、一気に伸長。年間180万本が売れたという(1964年8月時点)。

その人気ぶりが逆輸入され、サインペンは、日本でも知られるようになる。起死回生をかけて海を渡ったときの、冴えない有様からは、想像もつかない、華々しい帰還であった。

宇宙へ…

NASAの二度目の有人宇宙飛行計画「ジェミニ計画」。

後のアポロ計画に繋がる、その目的の一つは、2機の宇宙船のランデブー・ドッキング技術を確立することだった。ジェミニ6号と7号は、1965年12月、史上初のランデブーを成功させたことで知られている。

実は、このとき、宇宙船内にはサインペンが持ち込まれていたと、記録に残っている。日本人宇宙飛行士よりも一足早く、サインペンは、宇宙を飛んでいたのだ。

写真は、ジェミニ計画に参加した宇宙飛行士である。肩のポケットに、サインペンのクリップが見える。すぐに手の届くところに携帯し、任務に活用している姿が、ありありと想像できる、貴重な一枚である。

ところで、宇宙といえば、無重力空間で物体が漂う様子を思い浮かべる人も多いだろう。そこでは、日常生活でなじみ深いものが、思いがけない挙動を見せる。文房具とて、例外ではない。

あなたは、無重力下で使える筆記具と、使えない筆記具があることをご存知だろうか。

一般のボールペンは、重力によって、ペン先にインキを送り込んでいる。ゆえに、ペン先を上向きにしていたり、無重力状態であったりすると、インキが出なくなる。

一方、サインペンの場合、その心配はない。サインペンがインキをペン先に送り込む仕組みは、重力ではなく、毛細管現象によるものだ。細いガラス管を水面につけると、管の中を水が上昇していくという、理科の実験を思い起こす人もいるだろう。このようにして、アクリル繊維のペン先に、インキが供給されている。

そのため、サインペンは無重力状態でも、インキ漏れなどのトラブルなく、書くことができる。

宇宙旅行の際には、ぜひご自身で、確認してみてほしい。

56年間変わらない姿

日本を飛び出し、アメリカで人気者となり、さらには宇宙へと進出したサインペン。

発売56周年となる令和元年も、当初とほぼ変わらない姿で生産され続け、年間出荷本数は1500万本。全世界での累計販売本数は、22億本──つなげると、地球約7.3周分以上になる。

「作家ペン」、「先生ペン」などとも呼ばれ、幅広いユーザーの手元で、今日もサインペンは働いている。あなたの身近なところでも、きっと、見つけることができるだろう。

1本100円のサインペン。今度、手に取ったときには、宇宙に想いを馳せてみてはいかがだろうか。

執筆者プロフィール

ぺんてる株式会社 公式Twitter「ルル」 @pentel_lulu

「ぺんてるくれよん」のパッケージでおなじみ、ぺんてる株式会社公式マスコットキャラクター……のTwitterを運用する「中の人」。日々、ゆるいツイートを通して、あふれる文具愛の表現に勤しんでいる。